-

-

-

-

-

-

-

-

治療について

-

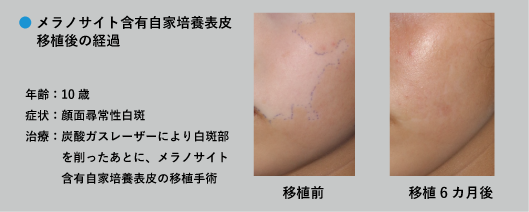

メラノサイト含有自家培養表皮

白斑の治療

白斑とは

白斑治療例

白斑についてFAQ

鳥山先生インタビュー

-

-

-

-

-

自家培養表皮

熱傷の治療

-

自家培養表皮

母斑の治療

林先生インタビュー

森本先生インタビュー

患者さん・ドクター インタビュー

-

-

-

-

-

自家培養表皮

表皮水疱症の治療

患者さん・ドクター インタビュー

-

-

-

皮膚の再生医療

が受けられる病院-

-

-

-

こちらもぜひご覧ください

名古屋市立大学 医薬学総合研究院 大学院医学研究科・医学部 形成外科学 教授

鳥山 和宏 先生 < Toriyama Kazuhiro >

<所属学会など>

日本形成外科学会・日本創傷外科学会・日本頭蓋顎顔面外科学会・

日本形成外科手術手技学会・日本白斑学会・日本再生医療学会・

日本褥瘡学会・日本熱傷学会 など

名古屋市立大学 形成外科教授・形成外科部長

名古屋市立大学 乳がん治療・乳房再建センター 副センター長

- メラノサイト含有自家培養表皮の移植手術は難しいものなのでしょうか。

-

この治療は、まず患者さんの傷が目立ちにくい二の腕の内側や太ももの付け根などから切手大くらいの皮膚を採取して、約5週間かけて培養します。

その後、作られた細胞シートを患部に貼っていくのですが、貼る部分の皮膚(表皮)を薄く削り取らなければなりません。

その削る深さや、均一な深さで削るところにテクニックが必要になります。

レーザーや高速グラインダーなどを用いて削るのですが、人によって皮膚の水分量が違ったり、治療する部位によっても皮膚(表皮)の厚みが異なります。

顔の部分で言えば、ほっぺ周りの皮膚は厚く、目の近くはとても薄いです。

どれくらいの深さで削るかは、出血の具合で確認していきますが、炭酸ガスレーザーの場合は出血点が分かりにくいので、ダーモカメラで拡大して行っています。

削る深さを確認することは、傷跡ができるだけ残らないようにするためにはとても大事な作業になります。

この治療は、まず患者さんの傷が目立ちにくい二の腕の内側や太ももの付け根などから切手大くらいの皮膚を採取して、約5週間かけて培養します。

その後、作られた細胞シートを患部に貼っていくのですが、貼る部分の皮膚(表皮)を薄く削り取らなければなりません。

その削る深さや、均一な深さで削るところにテクニックが必要になります。

レーザーや高速グラインダーなどを用いて削るのですが、人によって皮膚の水分量が違ったり、治療する部位によっても皮膚(表皮)の厚みが異なります。

顔の部分で言えば、ほっぺ周りの皮膚は厚く、目の近くはとても薄いです。

どれくらいの深さで削るかは、出血の具合で確認していきますが、炭酸ガスレーザーの場合は出血点が分かりにくいので、ダーモカメラで拡大して行っています。

削る深さを確認することは、傷跡ができるだけ残らないようにするためにはとても大事な作業になります。

- この手術を受ける患者さんが術前・術後に注意するべきことはありますか。

- ニキビがあると治療ができないので、ニキビの予防および治療をしてもらっています。 術後は、細胞シートが薄くて破れやすくズレやすいので、非固着ガーゼで固定して保護します。 シートが定着するまでの1週間くらいは特に注意が必要となります。 また、移植後にかゆみが強く出る場合もありますから、かゆみ止めや抗アレルギー薬を飲んでいただきます。 術後1~3か月程度で色素が再生し始めます。その後も定期的に移植したところに問題がないか確認していきます。

- この治療で、鳥山先生の印象に残っている患者さんがいましたら、お話を聞かせてください。

- 若い患者さんで、小学生の頃に白斑がお腹や太ももに表れて、ずっと治療をされてきたのですが、なかなかうまくいかない方がいました。 光線療法やミニグラフトも行いましたが敷石状のあとが残ってしまって満足いく結果が出ませんでした。 そこで、保険適用の前でしたが、自費で「メラノサイト含有自家培養表皮」の移植手術を行いました。 結果、移植した部分と正常皮膚との境目が目立たなくなり、「今では温泉の大浴場にも気兼ねなく行けるようになりました」と報告してくれました。 こうした話を聞くと、私たちも大変うれしいですね。 患者さんは、顔や手の部分の白斑などは、やはりとても気にされます。 外出や人に会うことが嫌になったり、QOLがとても下がるのはつらいことです。 白斑を完全に治すことはなかなか難しいことですが、気にならない程度まで治療できたら、患者さんもぐっと楽しい生活がおくれますから、できるだけお力になりたいです。

- メラノサイト含有自家培養表皮を用いた治療の課題や、現状の白斑治療の課題、今後の先生のビジョンを教えてください。

-

この治療は、いままで治らなくて諦めていた白斑患者さんに希望を与えるものだと思っています。

2024年の10月から保険が使えるようになり、この治療を提供できる病院も次第に増えてきています。

まず、メラノサイト含有自家培養表皮という保険適用の治療があることを皆さんに知ってほしいですね。

この治療は、いままで治らなくて諦めていた白斑患者さんに希望を与えるものだと思っています。

2024年の10月から保険が使えるようになり、この治療を提供できる病院も次第に増えてきています。

まず、メラノサイト含有自家培養表皮という保険適用の治療があることを皆さんに知ってほしいですね。

そして、長年、この治療に関わってきて一番大切だと感じているのは、皮膚科と形成外科との連携です。 患者さんのQOLを上げるには、科の垣根、病院の垣根も越えて取り組んでいけるのが理想です。 当院では2つの診療科が協力していますので、患者さんがどちらの診療科を訪れても、白斑の専門家である皮膚科医がしっかり診断したうえで、適切な治療を行う環境が整っています。

培養表皮については、培養期間の短縮など改善していただきたいことがありますが、こうしたことは企業の努力できっと可能になると思っています。 私たちは、患者さん視点でより良い治療方法を考え、進めていくことが大事であると思います。例えば、手術後にガーゼで移植部を保護することで培養表皮が擦れないようにしますが、現在は大変慎重に扱っています。 今後、新しい被覆材が開発され、処置が簡便になれば患者さんにとっても負担が減ります。

この治療については、白斑を削るという点で患者さんの体に傷をつくる「手術」でもあります。 ですが、この削る「手術」をより低侵襲で確かなものにしていきたいと考えています。 また、白斑の型や発生している場所によっても治療成績が異なっているのが現状です。今後、治療例が増えていき、JAK阻害剤などのあたらしい薬や光線療法と併用していくことで治療成績は向上していくと思います。

この移植も「手術」ですから、いままで塗り薬や光線療法を行ってきた患者さんには、とても高いハードルになります。 「手術」はやっぱり受けたくないという患者さんも多くいらっしゃいます。 「手術」ですから、傷跡のことやリスクもお話させていただきますが、そこでの決断は、非常に悩まれることでしょう。 私たちも無理にお勧めはしません。しかし、患者さんの不安や疑問に丁寧にお答えしていくこともひとつの解決策と思っています。 - 最後に白斑でお困りの患者さんへメッセージをお願いします。

-

現代ではネットにたくさんの情報が載っています。

その中で確かな情報をつかんでもらうことが大事です。情報がきちんと有益なものか判断出来ない場合は医療機関や関連機関に問い合わせてみるのもいいと思います。

今回お話しした培養表皮をはじめ、今後も新しい治療がどんどん出てきます。

いま治療が難しい患者さんも諦めないで、そうした情報に目を光らせていて欲しいと思います。

現代ではネットにたくさんの情報が載っています。

その中で確かな情報をつかんでもらうことが大事です。情報がきちんと有益なものか判断出来ない場合は医療機関や関連機関に問い合わせてみるのもいいと思います。

今回お話しした培養表皮をはじめ、今後も新しい治療がどんどん出てきます。

いま治療が難しい患者さんも諦めないで、そうした情報に目を光らせていて欲しいと思います。

- (取材:2025.8)