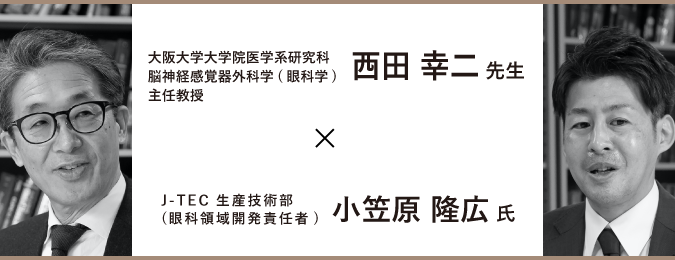

自家培養口腔粘膜上皮

開発者インタビュー

- 西田先生、小笠原さん、本日はお忙しい中ありがとうございます。このインタビュー対談では、西田先生が世界に先駆けて開発された「自家培養口腔粘膜上皮(じかばいようこうくうねんまくじょうひ)」や、これからの再生医療についてのお話をお聞きしたいと思います。

- 最初に、西田先生と再生医療との関わり、きっかけを教えてください。

-

西田:

1988年に大阪大学を卒業後、大阪大学医学部附属病院で医員として勤めはじめました。日々患者さんを診察・治療している中で、角膜(黒目)の表面が濁る病気がありました。

それは角膜の幹細胞の異常によって起こる、「角膜上皮幹細胞疲弊症(かくまくじょうひかんさいぼうひへいしょう)(LSCD)」という病気です。

当時はこの病気をうまく治すことができませんでした。治らない患者さんをなんとか治したい、その病態を解明したいと考え、角膜上皮幹細胞の研究を始めたのです。

当時、この病気の唯一の治療方法は角膜移植でしたが、拒絶反応という大きな問題がありました。

せっかく移植する角膜を用意できても手術が奏功しないこともあり、「もっとうまい方法はないか」といつも考えていましたね。

1998年に留学の機会を得て、アメリカのソーク研究所に出向くことになりました。ソーク研究所は世界中から非常に優秀な方々が集まる私立の研究所で、多くのノーベル賞学者を輩出しています。

ここでは神経幹細胞で世界的に有名なフレット・ゲージ氏からも学ぶことができ、非常に感銘を受けました。

このラボにはさまざまな分野の基礎生物学の研究者が集まっており、お互い垣根なく研究や情報のやりとりができたので、広い知識を身につけることができました。

制約がなく自由に研究ができるから、クリエイティビティも生まれやすいのでしょうね。

西田:

1988年に大阪大学を卒業後、大阪大学医学部附属病院で医員として勤めはじめました。日々患者さんを診察・治療している中で、角膜(黒目)の表面が濁る病気がありました。

それは角膜の幹細胞の異常によって起こる、「角膜上皮幹細胞疲弊症(かくまくじょうひかんさいぼうひへいしょう)(LSCD)」という病気です。

当時はこの病気をうまく治すことができませんでした。治らない患者さんをなんとか治したい、その病態を解明したいと考え、角膜上皮幹細胞の研究を始めたのです。

当時、この病気の唯一の治療方法は角膜移植でしたが、拒絶反応という大きな問題がありました。

せっかく移植する角膜を用意できても手術が奏功しないこともあり、「もっとうまい方法はないか」といつも考えていましたね。

1998年に留学の機会を得て、アメリカのソーク研究所に出向くことになりました。ソーク研究所は世界中から非常に優秀な方々が集まる私立の研究所で、多くのノーベル賞学者を輩出しています。

ここでは神経幹細胞で世界的に有名なフレット・ゲージ氏からも学ぶことができ、非常に感銘を受けました。

このラボにはさまざまな分野の基礎生物学の研究者が集まっており、お互い垣根なく研究や情報のやりとりができたので、広い知識を身につけることができました。

制約がなく自由に研究ができるから、クリエイティビティも生まれやすいのでしょうね。

余談ですが、DNAの二重螺旋構造の発見者であるフランシス・クリック氏もここで研究されていました。 - 小笠原: えっ、フランシス・クリック氏ですか、すごい!うらやましいです。

- 西田: 日本に帰ってきてからはそこで得た知識と技術を活かして、眼の分野で本格的に幹細胞の研究を続けていこうと考えました。

- 西田先生が世界に先駆けて開発された「自家培養口腔粘膜上皮」について教えてください。

-

西田:

角膜上皮幹細胞疲弊症(LSCD)という病気についてもう少しお話しすると、幹細胞というのは新しい細胞を次々作りだす役割を果たしています。

角膜輪部(黒目と白目の境界)にある幹細胞が障害を受けると細胞の供給源がなくなり、角膜の代わりに結膜という白目の細胞が黒目の上に入ってきて、目が濁り視力が失われてしまいます。

LSCDの治療には何らかの方法で幹細胞を補ってあげる必要があります。

角膜移植で幹細胞を補う方法がありますが、これは他人の角膜を使うので拒絶反応が起こりやすく、さらに日本では移植する角膜のドナーが圧倒的に足りないというデメリットがありました。

それを何とかしようと、最初に開発されたのがイタリアのペレグリーニ氏のグループの角膜上皮幹細胞移植でした。

疾患が片眼性の場合、健康なもう一方の目から角膜上皮幹細胞を採り、体外で培養して移植するというものです。

フィブリンゲル(血液の成分でゲル状に固まるもの)に角膜上皮幹細胞をくっつけて移植します。

我々はさらに「幹細胞は組織化したほうが生着率がよいのでは」と考えて、体の外で角膜上皮幹細胞のシートを作って移植する研究を進めました。 - それが「自家培養角膜上皮」ですね。

-

西田:

はい。でも、この方法は片眼性の病気にしか使うことができません。

培養を行うには、患者さんの健康な片眼から幹細胞を採らないといけないですが、両眼とも病気の場合はそれができない。

そしてこの病気は、両眼に発症する患者さんがとても多いのです。

自家(自分の)細胞による治療は拒絶反応がおきにくいことが大きなメリットですが、両眼性の患者さんを治療できないのはとても残念でした。

西田:

はい。でも、この方法は片眼性の病気にしか使うことができません。

培養を行うには、患者さんの健康な片眼から幹細胞を採らないといけないですが、両眼とも病気の場合はそれができない。

そしてこの病気は、両眼に発症する患者さんがとても多いのです。

自家(自分の)細胞による治療は拒絶反応がおきにくいことが大きなメリットですが、両眼性の患者さんを治療できないのはとても残念でした。

そこで考えたのが、角膜の細胞の代わりに口腔粘膜の細胞を使うことです。 実は口腔粘膜は、既に結膜の再建手術に使われていて、そこから発想を得て、角膜の代わりになるのではと考えたのです。 それからさまざまな研究を行った結果、口腔粘膜細胞が角膜上皮の代用として機能することを示すことができました。 2002年頃から臨床研究を始め、LSCDの患者さん4名に対して治療を行い、1年間の経過観察期間を経た後、4名とも角膜の表面が再建されて視力が回復しました。 この口腔粘膜を用いた研究は世界中から非常に大きな反響を得ました。そこから製品化に向けての開発がスタートしたのです。 - まだ再生医療の実用化が手探り状態だった頃だと思います。相当なご苦労があったのではないでしょうか。

-

西田:

当時アカデミアで生まれた再生医療の技術シーズの実用化はとても長い道のりでした。

医薬品や医療機器とは異なる「再生医療」のルールが整備されておらず、臨床研究で良い結果を出しても製品化ができませんでした。

製品化を審査する規制当局も審査方法がわからず、われわれ開発側もどのような品質基準が必要なのかがわかっていない状況で、最初は何もかもが手探りでした。

自家培養口腔粘膜上皮も、我々の研究成果が認められ、それをJ-TECが製品化するまでに20年程かかっています。 再生医療という言葉もない時代、環境もルールもない状態で、いま思い返しても大変な苦労でしたね。 - 世界初を実現するには、そうしたルールづくりも必要になるのですね。

-

西田:

そうですね。製品化を承認するためのルールづくり、そこがいちばん大変なところでした。

J-TECはその辺を伴走してくれたので、とてもありがたかったです。

いまは再生医療の法律も整ってきました。薬機法(医薬品医療機器等法)や再生医療等安全性確保法ができて随分変わりましたし、 条件付き早期承認制度ができたことも日本が再生医療製品を世界に先駆けて製品化する道筋を作ってくれました。 - J-TECとのかかわりを教えてください

- 西田: もともとは畠先生(J-TEC代表取締役 畠 賢一郎)とのつながりからです。 畠先生は、J-TEC入社前に名古屋大学の口腔外科に所属されておられたのでアカデミアのメンタリティを備えられており、なおかつ企業のこともよくわかっているので、 両視点から話ができます。その方がトップにいる企業は信頼でき分かり合えます。 我々もさまざまな企業の方とお話しすることがありますが、アカデミアの苦労がわかる方は非常に珍しいのです。 こうした繋がりから始まったJ-TECだからこそ、一緒に進めていきたいと思いました。小笠原さんをはじめ、関わった社員は非常に信頼度が高く、チームとして絆が強いですね。

- 小笠原さんは、J-TECで初めて再生医療に関わった時はいかがでしたか。

-

小笠原:

私は口腔粘膜上皮の前に、角膜上皮の研究に携わっていました。

幹細胞で眼を治すという最先端のことに取り組んでいるという、わくわく感が強かったです。

西田先生には自家培養角膜上皮の治験にもご協力いただき、その頃は研究をどのように実用化していくのかなど、たくさん教えていただきました。

小笠原:

私は口腔粘膜上皮の前に、角膜上皮の研究に携わっていました。

幹細胞で眼を治すという最先端のことに取り組んでいるという、わくわく感が強かったです。

西田先生には自家培養角膜上皮の治験にもご協力いただき、その頃は研究をどのように実用化していくのかなど、たくさん教えていただきました。

自家培養角膜上皮については、先ほど先生がおっしゃった、両眼に疾患のある患者さんには使えないというジレンマがありました。 しかし、口腔粘膜上皮は両眼性の患者さんも治療できるため、早く製品化して患者さんに使っていただきたいという思いが強くありました。

(次ページにつづく)