角膜の再生医療について

角膜の再生医療とは?

人間の五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)のうち、最も情報量が 多いのは視覚といわれています。

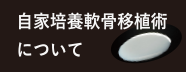

視覚で重要な役割を担う器官「眼」は、角膜から網膜までの長さが約24mmと非常に小さな臓器です。

角膜から水晶体を通じて網膜に映し出された画像情報は、視神経を通じて脳に伝達され、物が見えていると認識します。

一番表面にある角膜は、眼に光を取り入れ、水晶体とともに光を屈折させてピントを合わせる役割があります。

また、外界から細菌や化学物質の侵入を防ぎ、内部を保護する役割も果たしています。

人間の五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)のうち、最も情報量が 多いのは視覚といわれています。

視覚で重要な役割を担う器官「眼」は、角膜から網膜までの長さが約24mmと非常に小さな臓器です。

角膜から水晶体を通じて網膜に映し出された画像情報は、視神経を通じて脳に伝達され、物が見えていると認識します。

一番表面にある角膜は、眼に光を取り入れ、水晶体とともに光を屈折させてピントを合わせる役割があります。

また、外界から細菌や化学物質の侵入を防ぎ、内部を保護する役割も果たしています。

角膜は単純な組織でありながら、透明性、無血管性、形態維持能、栄養維持機構と他の組織にはない特徴をもっています。

この特徴があることから、今までの医学では、角膜の代替となるものを作ることができませんでした。

ゆえに、ケガや火傷などで角膜が大きく損傷した場合は、角膜移植が唯一の治療法であり、それには数少ないドナー角膜が提供される順番を待たなければなりませんでした。

そこに大きな希望をもたらしたのが角膜の再生医療です。

角膜は主に3つの細胞層によって構成されています。「角膜上皮」「角膜実質」「角膜内皮」です。

この3層の中でもいち早く研究され治療に採用されているのがイタリアのペレグリーニ教授らにより発表された「自家培養角膜上皮」です。

さらにもうひとつの培養方法として患者さんご自身の口腔粘膜組織から取り出した口腔粘膜上皮細胞を培養してシート状にした「自家培養口腔粘膜上皮」があります。

それぞれの詳細はこちらからも閲覧できます。

それぞれの詳細はこちらからも閲覧できます。

角膜上皮幹細胞疲弊症(かくまくじょうひかんさいぼうひへいしょう) (LSCD)の治療に用いることができます。

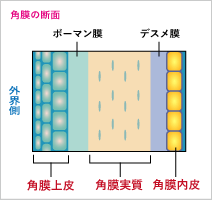

人間の眼の角膜は、傷ついて角膜上皮が失われた場合は、角膜輪部から供給された角膜上皮細胞が増殖して速やかに治癒します。 しかし、やけどや化学物質が目に入ったり、ソフトコンタクトレンズによるトラブルなどにより角膜輪部を含む広い領域の角膜上皮が失われると、 角膜輪部周囲の血管を伴う結膜上皮が侵入してきます。そうすると、角膜表面が結膜上皮に覆われ、最終的に角膜上皮が混濁して視力が低下してしまいます。 このような病態を「角膜上皮幹細胞疲弊症(Limbal Stem Cell Deficiency:LSCD)」と呼びます。LSCDの治療には、患者さん自身の健康な眼から採取した角膜輪部を移植する「自家角膜輪部移植」や、 他人(同種)の角膜輪部を移植する「同種角膜輪部移植」があります。 しかし「自家角膜輪部移植」は、健常眼からの広範な角膜輪部(角膜輪部の約30~40%)の採取が必要なため侵襲性が高くリスクがあります。 「同種角膜輪部移植」は、長期的な免疫抑制が必要であり、提供してくれるドナーも不足しています。また、「羊膜移植」がおこなわれる場合があります。 しかし、羊膜には炎症を抑制したり、細胞の伸展をサポートするなどの効果がありますが、角膜上皮幹細胞は含まれていません。 そのため、患者さんの眼に角膜上皮幹細胞が残存している必要があります。このように、これまではLSCDに対する十分な治療法は存在しませんでした。

再生医療「自家培養角膜上皮」や「自家培養口腔粘膜上皮」では、こうした課題を克服できる可能性があります。

手術は患者さんの角膜上を覆っている結膜上皮細胞を取り除き、培養されたシートを移植します。

再生医療「自家培養角膜上皮」や「自家培養口腔粘膜上皮」では、こうした課題を克服できる可能性があります。

手術は患者さんの角膜上を覆っている結膜上皮細胞を取り除き、培養されたシートを移植します。

移植されたシートに含まれる幹細胞が生着(細胞が生きたまま体表面につく)、上皮化し、角膜上皮が修復されます。

移植されたシートに含まれる幹細胞が生着(細胞が生きたまま体表面につく)、上皮化し、角膜上皮が修復されます。

この治療法は、従来のLSCD治療に大きな進歩をもたらし、患者さんのQOLの向上に貢献できると注目されています。

角膜の再生医療について

-

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経感覚器外科学(眼科学) 主任教授 西田幸二先生 ・

- Q1 眼と角膜の構造を教えてもらえませんか?

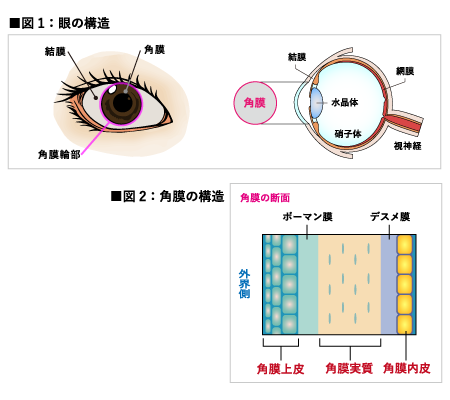

- 眼の構造を図1の左の図に示しています。 正面から見ると黒目(角膜)、茶目(虹彩)、白目(結膜)に分かれます。 図1の右の図が眼球の断面図ですが、角膜は眼球の一番表面にある透明の膜で、その奥に水晶体、網膜があります。 眼の構造は、よくカメラにたとえられますが、角膜と水晶体がレンズの役割、網膜がフィルムの役割を果たします。

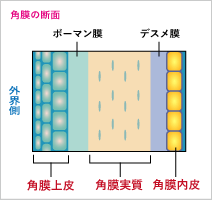

角膜の構造を図2 に示していますが、角膜上皮、ボーマン膜、角膜実質、デスメ膜、角膜内皮の5つに分けられる構造をしています。

一番表面にある角膜上皮は絶えず表面の細胞が脱落を繰り返していますが、幹細胞と呼ばれる種になる細胞が絶えず分裂して補うことで保たれています。

角膜実質はコラーゲンを主成分とする物質で構成されており、角膜内皮細胞にはポンプ機能とバリア機能があります。

角膜の構造を図2 に示していますが、角膜上皮、ボーマン膜、角膜実質、デスメ膜、角膜内皮の5つに分けられる構造をしています。

一番表面にある角膜上皮は絶えず表面の細胞が脱落を繰り返していますが、幹細胞と呼ばれる種になる細胞が絶えず分裂して補うことで保たれています。

角膜実質はコラーゲンを主成分とする物質で構成されており、角膜内皮細胞にはポンプ機能とバリア機能があります。

- 眼の構造を図1の左の図に示しています。 正面から見ると黒目(角膜)、茶目(虹彩)、白目(結膜)に分かれます。 図1の右の図が眼球の断面図ですが、角膜は眼球の一番表面にある透明の膜で、その奥に水晶体、網膜があります。 眼の構造は、よくカメラにたとえられますが、角膜と水晶体がレンズの役割、網膜がフィルムの役割を果たします。

- Q2 角膜上皮幹細胞疲弊症(Limbal Stem Cell Deficiency:LSCD)はどんな病気で、どんな症状がありますか?

- LSCD は、角膜上皮の幹細胞が無くなることで透明な角膜上皮を作ることができなくなり、 血管を伴った混濁した結膜が侵入することで角膜が濁る病気です。 症状として視力低下、まぶしさ、乾燥感、不快感などがあります。

- Q3 LSCD の原因にはどのような病気があり、どのくらいの期間で発症しますか?

- LSCD の原因としては、後天性非免疫性(生まれつきではなく、免疫が関係しない) としてアルカリや酸などによる化学外傷や、熱傷(やけど)、後天性免疫性としてスティーヴンス・ジョンソン症候群や粘膜類天疱瘡、遺伝性として無虹彩症などが挙げられます。 発症までの期間は病気によって異なりますが、症状は数か月から数年かけて進行することが多いです。

- Q4 自分や家族がLSCD では?と思ったらどうしたらよいでしょうか?

- 診断には医師の診察、判断が必要です。まずはかかりつけ医にご相談ください。

- Q5 LSCD に対する治療の種類とメリット・デメリットを教えてください。

- 治療法として、無くなった角膜上皮幹細胞を移植する必要がありますので、培養した細胞を使う再生医療と、亡くなった方の角膜をアイバンクから頂いて使う角膜移植があります。

両者の違いを下の表に示します。自家(じか)とは、患者さん自身の細胞や組織を使って治療を行うという意味です。 対義語として、他家(たか)という言葉があり、こちらは患者さん以外の人の細胞や組織を使って治療を行うという意味です。

自家治療では、患者さん自身の細胞を使いますので拒絶反応は有りませんが、他家治療では患者さん以外の細胞を使いますので、拒絶反応の可能性があります。 また自家治療ではドナー角膜を必要としない代わりに、患者さんの組織を採取する生検を必要とします。 一方、他家治療ではドナー角膜を必要とする代わりに、生検は不必要です。 再生医療は最近数十年の歴史であるため実績はまだ少なく、角膜移植は100 年以上の歴史があるので実績は多いです。 最後に価格ですが、再生医療は高額となりますが、保険が効きますし、日本では高額療養費制度がありますので、 所得に応じて毎月の患者負担の金額は上限が決まっています。

- 治療法として、無くなった角膜上皮幹細胞を移植する必要がありますので、培養した細胞を使う再生医療と、亡くなった方の角膜をアイバンクから頂いて使う角膜移植があります。

- Q6 角膜の再生医療で、日本で承認を受けて保険がきく治療はありますか?

- 2025 年5 月現在、日本で承認を受けている再生医療製品として、角膜上皮疾患に対して用いる「自家培養角膜上皮細胞シート」、 「自家培養口腔粘膜上皮細胞シート」「ヒト羊膜基質使用ヒト(自己)口腔粘膜由来上皮細胞シート」や、 角膜内皮疾患に対して用いる「培養ヒト角膜内皮細胞」があります。 これらを用いた治療は、いずれも保険がききます。 その他まだ承認はされていませんが、iPS 細胞由来角膜上皮細胞シートや内皮代替細胞などの研究が進められています。

- Q7 角膜の複数層の治療が必要な場合、再生医療はどう使われますか?

- 角膜上皮および内皮については再生医療製品が承認されていますが、角膜実質に対する再生医療製品はありません。 承認されている疾患以外に製品を用いることができませんので、複数層の治療が必要の場合は、 複数の再生医療製品や従来から行っている他家角膜移植を組み合わせて治療を行うことが考えられます。

- Q8 「自家培養角膜上皮」と「自家培養口腔粘膜上皮」の違いは何ですか?

- 移植する細胞シートをどの細胞から作るかが違います。 「自家培養角膜上皮」は健常な眼の角膜輪部から生検を行って組織を採り、その組織から細胞をとりだして培養します。 そのため、片方の眼に健常な眼の角膜輪部が残っている必要があります。 一方で、「自家口腔粘膜上皮」は口の粘膜から細胞を採るため、両眼に疾患があっても治療可能である点が大きな違いです。

- Q9 「自家培養角膜上皮細胞シート」や「自家培養口腔粘膜上皮細胞シート」で治療すると視力も回復しますか?

-

- 「自家培養角膜上皮細胞シート」や「自家培養口腔粘膜上皮細胞シート」は、角膜に幹細胞を供給する治療ですので、移植がうまくいけば角膜上皮が透明化します。 角膜上皮以外に眼の疾患が無ければ視力回復も期待できますが、角膜上皮以外の角膜混濁や、 白内障など他の眼疾患がある場合には、視力改善が認められず、その疾患の治療も行って視力回復を目指す場合があります。 また、シート移植前は角膜上皮の濁りが強いために、他の眼疾患についての正確な診断が困難な場合もあります。

- Q10 「自家培養角膜上皮細胞シート」や「自家培養口腔粘膜上皮細胞シート」による再生医療の治療はどこの施設で受けることができますか?

- これらの治療を行うことができる施設や医師は再生医療製品の使用要件によって決められています。 まずはかかりつけ医を受診いただいたうえで、 必要に応じて治療を行うことができる施設を紹介受診することで治療の対象になるかどうかの判定が行われます。

講師 大家義則 先生 監修 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経感覚器外科学(眼科学) 主任教授 西田幸二先生 ・ 講師 大家義則 先生 監修